Certains patients repoussent l'échéance, s'interrogeant sur les risques et les bénéfices l'opération de la prothèse de la hanche. Réponses aux questions les plus courantes que l'on se pose...

Une hanche douloureuse depuis plusieurs années, une gêne qui limite les mouvements dans la vie courante, des antalgiques et des anti-inflammatoires qui ne soulagent plus la souffrance. Autant de témoignages que donnent les patients à leur chirurgien orthopédiste : ils décrivent ainsi la gêne qu'ils éprouvent, au quotidien, avant la pose d'une prothèse de la hanche.

Sommaire

- Pourquoi cette douleur à la hanche ?

- Pourquoi se faire opérer de la prothèse de la hanche ?

- Attendre ou pas ?

- Comment se passe l'opération de la prothèse de la hanche ?

- Après l'intervention...

- Y a-t-il des risques de complications ?

- Quel est le délai pour obtenir un résultat définitif ?

- Quelle est la durée de vie de la prothèse ?

- Après l'intervention, soyez vigilant...

- Peut-on faire du sport avec une prothèse de la hanche ?

- Soigner le terrain avec des médecines naturelles

Pourquoi cette douleur à la hanche ?

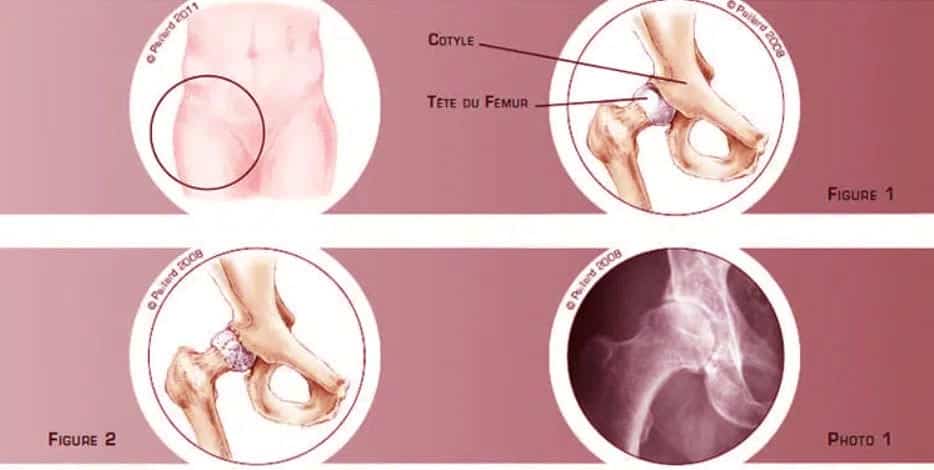

La douleur éprouvée peut se situer à la hanche, mais le plus souvent au niveau du genou, voire de la jambe. Elle se déclenche généralement pendant ou après un effort, lorsque l'on marche, monte ou descend les escaliers, ou quand on met ses chaussures.

Cette douleur est souvent liée à une usure entre la tête du fémur et le cotyle, cavité correspondante de l'os du bassin (os iliaque).

Cette usure est, dans la majorité des cas, la conséquence d'une arthrose de la hanche évoluant depuis plusieurs années chez des patients autour de la soixantaine.

Par ailleurs, la douleur peut résulter d'un rhumatisme inflammatoire, maladie chronique touchant plusieurs articulations. Cette maladie peut atteindre des patients beaucoup plus jeunes. Enfin, en cas de fracture, il peut être nécessaire de mettre une prothèse de hanche.

À lire aussi : Prothèse de la hanche : l'opération elle sera vite oubliée

Pourquoi se faire opérer de la prothèse de la hanche ?

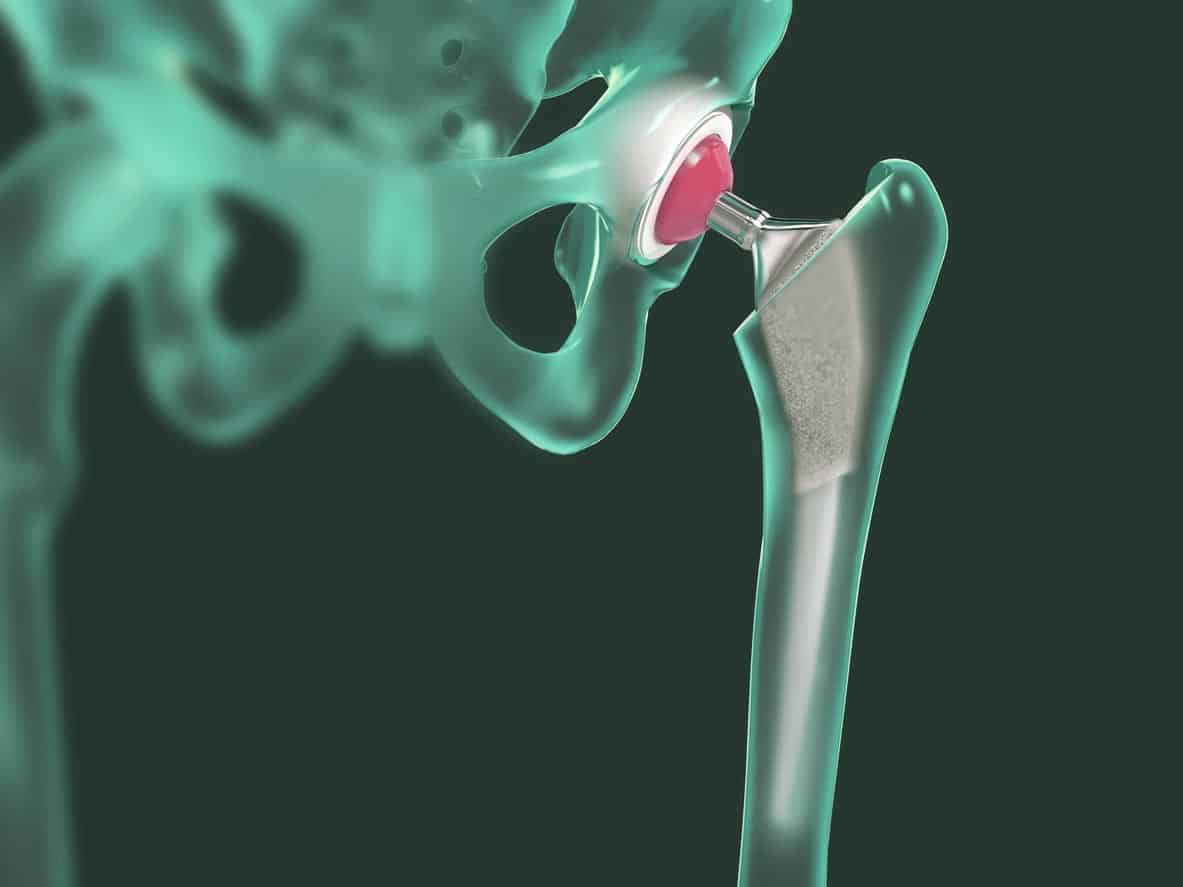

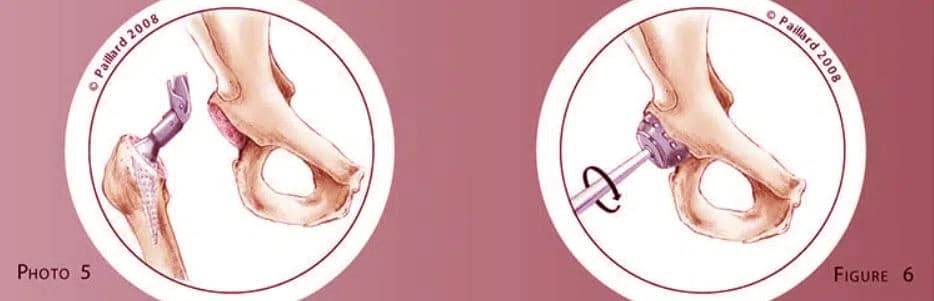

Chaque année, plus de 100 000 personnes se font poser une prothèse de la hanche. Cette technique chirurgicale, appelée arthroplastie totale de la hanche, consiste à remplacer l‘articulation lésée par une articulation artificielle.

Elle permet, d'une part, le soulagement - voire la disparition — des douleurs et d'autre part, la récupération d'une bonne fonction articulaire, souplesse et stabilité. Il existe différentes techniques opératoires et prothèses.

Attendre ou pas ?

La durée de vie limitée de la prothèse (15 à 25 ans), variable d'un individu à l'autre, a été longtemps un argument pour ne pas intervenir trop tôt, car l'usure du matériau impose parfois son remplacement et donc une nouvelle intervention. Mais les spécialistes s'accordent aujourd'hui à dire que cet argument ne doit pas intervenir dans la prise de décision.

Le moment le plus opportun pour se faire opérer est défini par les douleurs.

C'est-à-dire ? Lorsqu'elles deviennent difficilement supportables et que le traitement médical (médicaments, infiltrations, rééducation) ne soulage plus.

La décision de mettre en place une prothèse dépend directement de la gêne fonctionnelle et de la tolérance à la douleur du patient. Les professionnelles de santé ne doivent pas pousser une personne à se faire opérer si elle supporte cette situation et qu'elle n'est pas décidée. L'indication de mise en place d'une prothèse de la hanche n'est pas une urgence médicale.

À lire aussi : Prothèse de hanche : ne pas la redouter

Comment se passe l'opération de la prothèse de la hanche ?

- Une consultation anesthésique est obligatoire avant l'intervention chirurgicale. Le patient doit effectuer un bilan préopératoire complet. On vérifie s'il ne souffre pas de problèmes cardiaques ou d'un ulcère à l'estomac.

- On vérifie également qu'il n'existe aucun foyer infectieux (O.R.L., pulmonaire, urogénital ou dentaire), pour prévenir et éliminer tout risque de complications pendant et après l'opération.

- Une consultation auprès de son chirurgien-dentiste est également indiquée pour écarter tout problème dentaire (carie, abcès...) et faire, si besoin, une radio panoramique.

- En prévention d'une infection, on donne généralement des antibiotiques pendant 48 heures avant l'intervention. Ces précautions sont nécessaires pour éviter un risque de contamination au niveau de la prothèse.

- L'intervention entraîne toujours un saignement plus ou moins important. Il est possible d'envisager, dans certains cas, une autotransfusion. On effectue alors, plusieurs semaines avant l'opération, des prélèvements de sang qui seront re-transfusés si nécessaire.

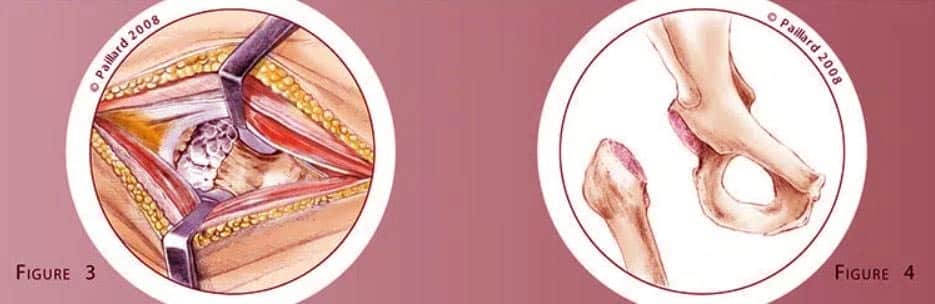

- L'entrée à l'hôpital se fait généralement la veille de l'opération. Le patient doit être à jeun, ne rien boire et manger durant les six heures qui précèdent l'intervention. L'anesthésie est générale ou loco-régionale (piqûre dans le bas de la colonne vertébrale).

- Pendant l'opération, qui dure en moyenne moins de deux heures, des drains seront placés et retirés, ensuite, au bout de 48 à 72 heures. La durée moyenne de l'hospitalisation varie de six à sept jours.

Après l'intervention...

Dans les 24 à 72 heures qui suivent l'intervention, le chirurgien donne le feu vert pour autoriser le patient à marcher avec des cannes anglaises, qui devront être utilisées pendant 30 à 45 jours. Des bas de contention seront portés également pendant 30 à 45 jours aux deux jambes. Par ailleurs, la prise d'anticoagulants sera indispensable pendant au moins la même durée.

La rééducation doit être la plus harmonieuse possible, et non douloureuse. Dès les premiers jours, les équipes de soignants et de kinésithérapeutes donnent toutes les informations nécessaires pour bouger, changer de position et se lever d'un fauteuil ou du lit.

Ces consignes doivent être scrupuleusement respectées afin de ne pas faire de faux mouvements, qui entraîneraient une luxation de la prothèse. En quoi consistent ces conseils ? Éviter les mouvements de flexion et de rotation interne, ne pas s'asseoir dans un fauteuil trop bas...

La rééducation sera poursuivie chez soi ou dans un centre de rééducation selon les aménagements matériels et familiaux. La reprise de l'activité doit s'effectuer de façon progressive au cours des deux mois suivant l'intervention.

À lire aussi : Prothèse de la hanche : quelle opération, quels résultats ?

Y a-t-il des risques de complications ?

Globalement les risques opératoires et postopératoires restent faibles, mais ils ne sont pas nuls. Des complications peuvent survenir dans 2 à 3 % des cas.

Les complications précoces les plus graves sont :

- les infections ;

- la paralysie du nerf sciatique ;

- les phlébites (thrombose veineuse)

- et la luxation ou déboîtement de la prothèse.

Certaines complications rares peuvent survenir à plus long terme, notamment les infections et le descellement de la prothèse, qui correspond à une perte de la fixation osseuse de celle-ci.

Quel est le délai pour obtenir un résultat définitif ?

Le résultat définitif n'est jamais immédiat et l'activité est très réduite le premier mois. En pratique, la boiterie disparaît en deux à trois mois et il faut six à douze mois pour oublier que l'on porte une prothèse. À terme, la majorité des patients disent oublier qu'ils en portent une.

Quelle est la durée de vie de la prothèse ?

Elle est de 15 à 25 ans. Mais de nombreux facteurs entrent en jeu : la survenue de complications éventuelles, les traumatismes ou microtraumatismes répétés (lors d'activités sportives intensives), le surpoids.

L'usure d’une prothèse est évaluée par le chirurgien lors des consultations de contrôle sur les radiographies. Si elle est importante, le chirurgien orthopédiste proposera de la remplacer.

Après l'intervention, soyez vigilant...

- Respectez le suivi médical : tous les ans, puis tous les deux ans, vous devez vous rendre chez votre médecin pour un suivi clinique et radiologique.

- Veillez au risque infectieux : les infections peuvent survenir tardivement. C'est pourquoi il faut apprendre à les traquer. En cas d'infections urinaires ou dentaires, d'angine, de panaris... consultez un médecin pour être soigné vite et bien.

- Surveillez votre poids : tout excès de poids est un facteur d'usure de la prothèse.

Peut-on faire du sport avec une prothèse de la hanche ?

On revit tout à fait normalement avec une prothèse dans les conditions habituelles d'activités quotidiennes en fonction de son âge et de ses capacités physiques d'avant l'opération.

On peut reprendre une activité sportive, rien n'est formellement interdit. Il faut toutefois être plus modéré dans sa pratique. On peut courir, faire du vélo, nager à condition d'avoir déjà pratiqué ces activités avant l'opération.

Mais il faut éviter celles qui soumettent la prothèse à trop de contraintes comme les sports de contact (judo, karaté, sports d'équipe, sauts...). On conseille plutôt la natation, la marche ou encore le golf, en gardant bien sûr une certaine mesure.

On peut refaire du sport, mais il faut veiller à ne pas soumettre la prothèse à trop de contraintes. Dans ce cas, le golf peut être une activité à conseiller.

Soigner le terrain avec des médecines naturelles

Le fait de mettre en place une prothèse sur une des deux hanches n'évite pas le risque pour l'autre hanche d'être touchée par l'arthrose. Il faut donc traiter le terrain. Il existe de nombreuses solutions thérapeutiques naturelles que l'on peut utiliser en prévention pour lutter contre la déminéralisation.

Pour re-minéraliser les cartilages, on peut utiliser :

- La silice organique : elle joue un rôle important dans la restructuration des fibres d'élastine et de collagène (trame protéique) dans les stades précoces de la minéralisation osseuse.

- Les plantes riches en silicium, calcium et phosphore : comme l'alfalfa (luzerne cultivée), la prêle, l'ortie et le bambou, à utiliser en décoction.

Pour freiner l'altération du cartilage, on peut faire appel à la chrondroïtine glucosamine : la chrondroïtine a une action inhibitrice sur les enzymes de dégradation du cartilage. La glucosamine est un nutriment qui permettrait de stabiliser la matrice du cartilage, des tendons et des ligaments et pour stimuler la synthèse des macromolécules du cartilage servant de lubrifiant.

Pour lutter contre les radicaux libres, il faut avoir une alimentation saine : elle doit être riche en antioxydants, c'est-à-dire en vitamines A, C et E, mais aussi en sélénium.

À lire aussi :